TOPICS お役立ちコラム

TikTok運用【2024年12月最新】|アルゴリズムから伸ばし方のコツまで解説

TikTok運用ノウハウ徹底解説

企業がTikTokアカウントを活用するにあたり、知っておくべきアルゴリズムや運用ノウハウを解説します。これを読めばTikTok運用について一通りのアウトラインが掴めるはずです。

次の項目に当てはまる方はぜひご一読ください。

✅これからTikTokを始めようと検討中の企業様

✅TikTokを運用しているが、課題を感じている

✅TikTok運用代行を依頼したいが、どの会社に頼むか迷っている

●目次

1.TikTokの特徴

1-1.ユーザー層と視聴者の傾向

1-2.TikTokと他SNSとの違い

1-2.企業がTikTokを活用するメリット

1-3.TikTokと他SNSの違い

2.TikTokのアルゴリズム

2-1.プラス評価のアルゴリズム

2-2.マイナス評価のアルゴリズム

3.TikTok運用ノウハウ

3-1.マーケティングに活用する方法

3-2.アカウントの初期設計

3-3.動画のつくり方

3-4.数値の検証

TikTokの特徴

TikTokは動画共有に特化したSNSです。ショート動画(短尺動画)に強みがあり、短い時間で視聴者にダイレクトに情報を届けることができることが特徴です。

ユーザー層と視聴者の傾向

TikTokというと10代が中心の若者向けのSNSだと思われている方も多いのですが、2023年の「コンテンツファン消費行動調査」によると現在のTikTokユーザーの平均年齢は36歳というデータがでています。10代の利用者も引き続き大きな割合を占めるものの、20代~30代の利用者も多くなってきていることがわかります。

また従来ではエンタメなどの”楽しむ”コンテンツが中心でしたが、近年では「生活上のヒント」を探す情報収集のプラットフォームとして活用されているという傾向があります。

商品の活用方法がわかる「How to 動画」や、実際の使用感などがわかる「商品開封(レビュー)動画」など、短い動画でわかりやすく情報がまとまっていることが若年層を中心に評価されています。

参考:TikTok for Business https://ads.tiktok.com/business/ja/blog/genz-whitepaper-2023

TikTokと他SNSの違い

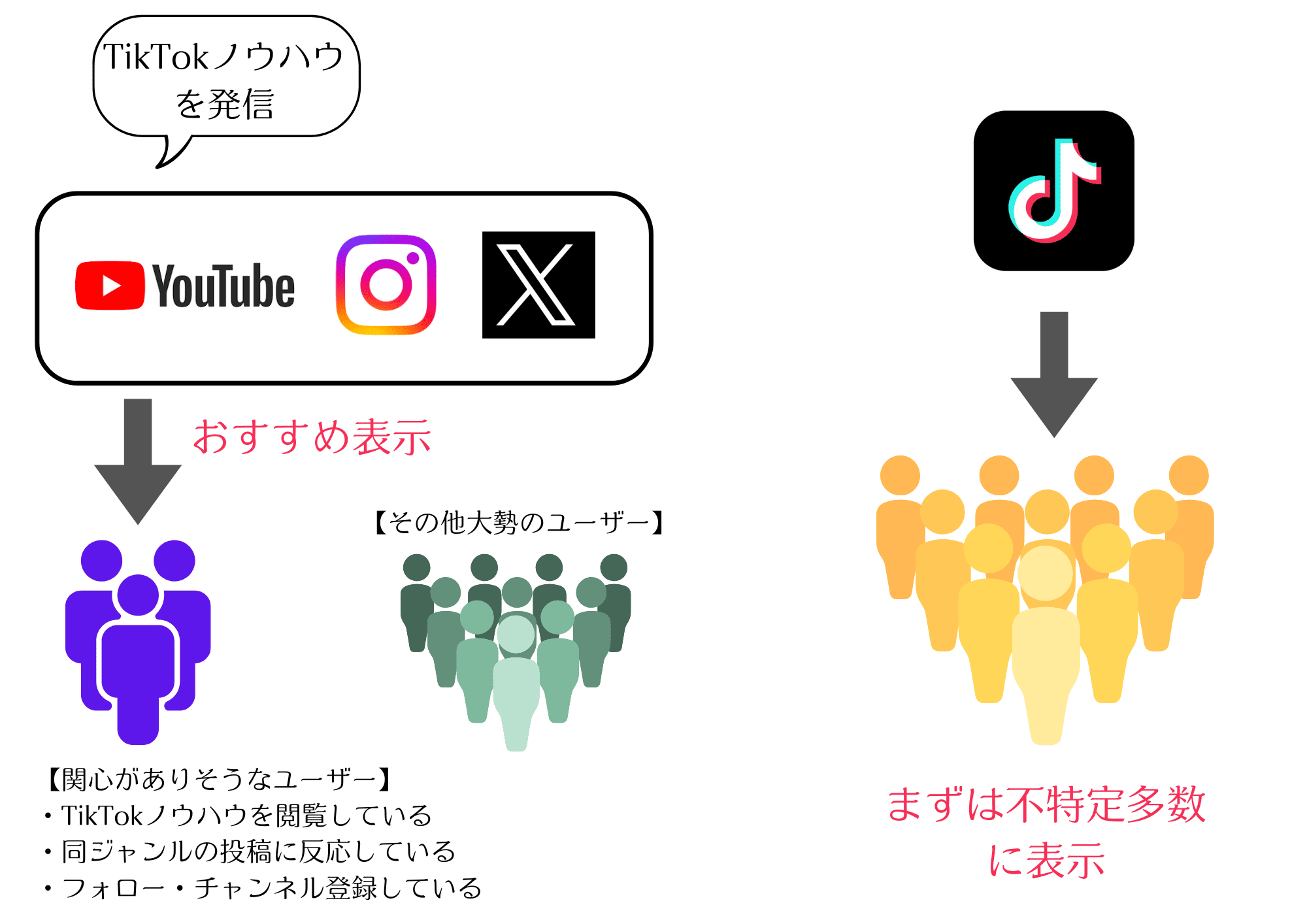

TikTokと他のSNSとの大きな違いは、コンテンツが表示されていく仕組みにあります。

InstagramやX、YouTubeなど多くの主要なSNSは、ユーザーの好みに合わせてコンテンツが表示される仕組みとなっています。つまりフォロワーやそのコンテンツに関心がありそうなユーザーに表示がされやすく、ユーザーからの反応が多く集まったコンテンツが「おすすめ」などで多くのユーザーにリーチが伸びるようになっています。そのためアカウント初期においてはいかにアカウントや投稿を見てもらうか、ユーザーからの反応を獲得するかに苦戦することも少なくありません。

それに対しTikTokは、投稿したコンテンツが最低限必ず表示される仕組みとなっています。

TikTokでは、投稿された動画が以下の流れでユーザーに表示されていきます。

①最初の投稿が100~200人程度のユーザーに表示される

②そのなかで一定のアクション(動画が最後まで視聴される・反応されるなど)がおこなわれると次の300~400人前後のユーザーにリーチする。

③さらに反応が得られると数千人→数万人…とリーチが広がる

つまり例えフォロワー0でも、アカウントを開設した初日であっても、最低100~200回のリーチはされ、そこで反応や評価を得ることができれば、段階的にどんどんリーチを広げることができるということです。

企業がTikTokを活用するメリット

TikTokのメインユーザー層である10代~30代は消費行動の中心です。そのため、TikTokを活用してボリュームゾーンに対して企業が情報発信をおこなうことで、集客や購買につながる可能性が高いといえます。

また前述の通りTikTokは他のSNSと比べて投稿コンテンツが表示されやすい仕組みがあるため、新しくTikTokアカウントを始める企業にとっても、リーチを広げやすく、認知が獲得しやすい媒体であるといえます。この「新規参入のしやすさ」や「リーチの獲得のしやすさ」は大きなメリットといえるでしょう。

TikTokのアルゴリズム

アルゴリズムとは簡単に言えば、どのような投稿がおすすめに表示されるか=どんな投稿が「良い投稿」と判断されるかといったルール(仕組み)のことです。TikTokではプラス評価のアルゴリズムとマイナス評価のアルゴリズムがあり、良い投稿・悪い投稿と判断される指標があるとされています。

プラス評価のアルゴリズム

良い投稿としておすすめに表示されやすくなるプラス評価のアルゴリズムはこちらです。

特に重要なのはこの2項目です。

●視聴維持率

●視聴完了率

これはつまり、「より長く」「最後まで」視聴される動画が評価されるということです。

視聴維持率は70%以上だとおすすめされやすくなると言われていますので、視聴者に飽きられず見てもらえる動画制作が重要になります。

さらに下記の項目も評価されるポイントと言われています。

●複数回の再生

●いいね率(いいね数)

●シェア率(シェア数)

●コメント率(コメント数)

●プロフィール流入率

●フォロー率

複数回の再生とは、1人のユーザーに同じ動画が何回再生されたかということです。

何度も視聴されている=関心が高い動画 と判断され、プラス評価につながります。

またアクションの「数」はもちろんですが、「率」が重視されているということがポイントです。これは再生回数やフォロワー数のなかでいかに反応をもらえる割合が多いかということが大事だということを示しています。

これらのプラス評価のアルゴリズムをクリアしてコンテンツを伸ばすための運用方法は次の「TikTok運用ノウハウ」にて解説していきます。

マイナス評価のアルゴリズム

逆に以下の数値が高くなると動画が表示されにくくなるマイナス評価のアルゴリズムをご紹介します。

●視聴維持率の低さ

●「興味ありません」ボタンがタップされている

●他のSNS媒体への誘導

注意しなければいけないのは他のSNSへの誘導がマイナス評価になりうるということです。マイナス評価になるのは、動画上などで「続きはYouTubeで」「詳しくはInstagramへ」などの誘導をおこなった場合です。TikTokの機能であるプロフィールで他SNSへのリンクを貼ることなどは問題ありません。

TikTok運用ノウハウ

アルゴリズムを理解した上で投稿のリーチを伸ばし、TikTokをマーケティングに活用するためのノウハウをお伝えします。

マーケティングに活用する方法

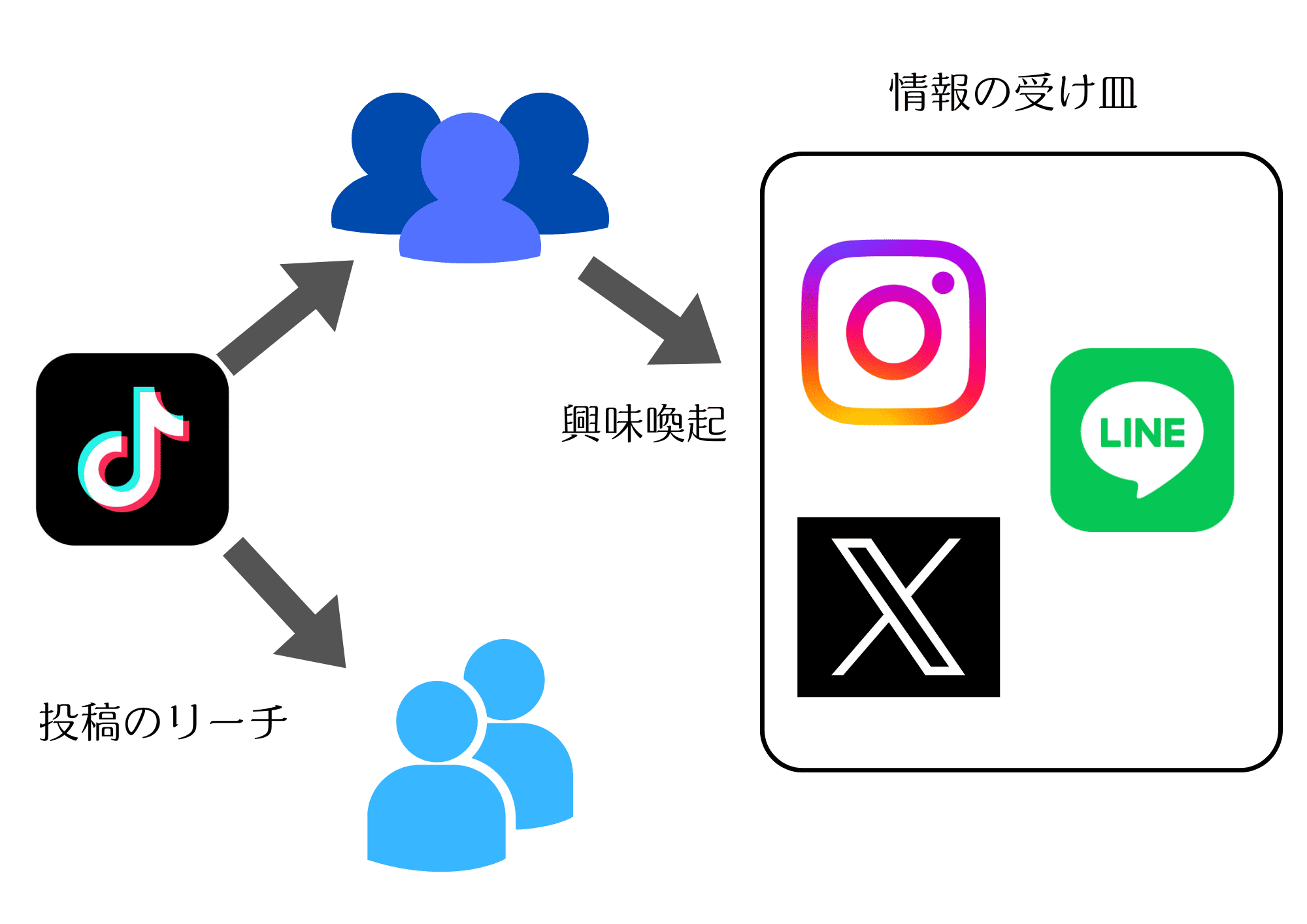

リーチが広がりやすいTikTokは認知から興味喚起に適しています。逆に高単価商材や利用方法やサービスが複雑な場合、などはTikTokのショート動画内で深く理解してもらうことは難しいといえます。

つまり、

①TikTokで商品・サービスを知ってもらう(興味をもってもらう)

②興味をもった人により深く商品・サービスについて理解してもらう

という2段階のフェーズが必要になります。

具体的な方法としては、TikTokで興味を持ったユーザーをプロフィールリンクから情報の受け皿となる他のSNS(Instagram・X・LINEなど)に流入させることがポイントです。

そして情報の受け皿となるSNS上でより深い情報発信(商品・サービス訴求)をおこない、問い合わせや来店・予約や購入につなげるという設計です。

アカウントの初期設計

TikTok運用を始めるにあたり、まず大切なのはアカウントの初期設計です。運用が上手くいくかどうかは初期設計で7割が決まるといっても過言ではありません。

初期設計でまず重要なのは

「運用の目的(ゴール)を明確にすること」と「ターゲットを決めること」です。

まず「運用の目的(ゴール)」で気を付けなければいけないのは、再生回数やフォロワー数を目的にしないということです。

「新卒採用人数の増加という最終目的があり、そのために企業名を認知してもらう必要があるから、再生回数を指標にしよう」という設定なら問題はありません。

この違いは再生回数やフォロワー数を「目的」にするか「指標」にするかという点にあります。

仮に再生回数を目的にしてしまうと、極論「再生が回れば投稿するコンテンツは何でも良い」という方向性になってしまいます。その結果、「なんとなく再生回数が増えてフォロワー増えたけど、何のためにTikTok運用していたんだっけ?」ということになりかねません。当たり前の話だと感じるかもしれませんが、実際このような状況に陥る企業様は少なくないので注意が必要です。

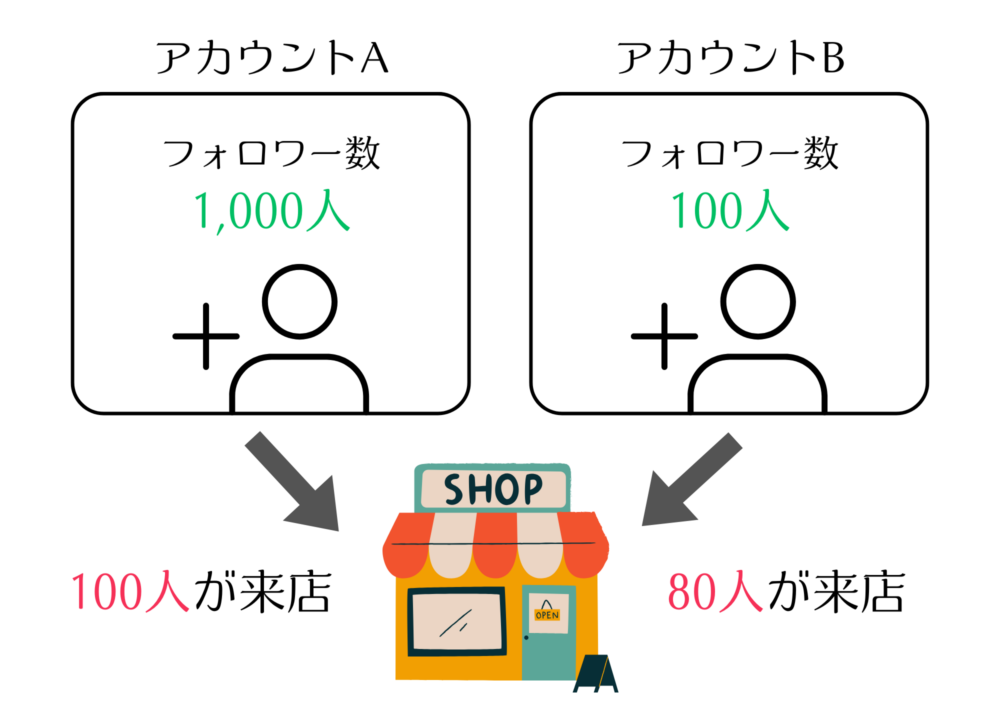

「店舗の集客が目的だから、とにかくお店のファンを増やしたい。だからフォロワー数を増やしたい。」というような企業様のご相談も少なくありません。一見、目的と指標をわけて考えられているように感じるかもしれませんが、これも注意が必要です。

なぜならば、「店舗の集客という目的を達成するためにフォロワー数の増加が必要なのか」という点を考慮する必要があるからです。

例えば「フォロワー数が1,000人いて、実際に来店してくれるユーザーが100人いるアカウントA」と「フォロワー数が100人いて、実際に来店してくれるユーザーが80人いるアカウントB」どちらが良いでしょうか。

単純に比較すれば、フォロワー数も多く、来店につながるユーザー数も多いAのアカウントの方が良く見えますが、実はアカウントBの方が良いアカウントだと言えます。

なぜならば「フォロワー1人あたりの価値が高い」からです。

フォロワーの質が高いアカウントは反応(いいねやコメントなど)も貰いやすくなります。

そして前述のアルゴリズムの通り、再生回数に対して反応「率」が高いアカウントは伸びやすくなります。

つまり集客を目的としているのであれば、「フォロワー数を伸ばす」のではなく、「質の高いフォロワーを集める」ことが重要ということです。

言い換えれば「ターゲットとなるユーザーに”刺さる”コンテンツを発信する」ことが大事であり、この場合、指標は反応率(エンゲージメント率)になります。

このように、正しい目的設定とそれを達成するための指標を分けて考え、そのためにどんなコンテンツを発信すればいいのかを初期段階で決めておく必要があります。

次にターゲットの設定についてです。ターゲットの設定はマーケティング用語で「ペルソナ」と呼ばれ、どんなターゲットに向けて発信をするのか、具体的な人物像を決めることが必要になります。

どんなターゲット設定をしたらいいかわからないという場合には、「理想のお客様」をイメージすると分かりやすいと思います。

こんな人に商品・サービスを利用してほしいというイメージをリストアップする、もしくは現在の主要なお客様をピックアップして、どんな属性のお客様からの満足度が高いか、共通点を洗い出してみるのもいいかもしれません。

気を付けなければいけないのは、「具体的な人物像」であることです。

よく企業様でありがちなのは、「静岡県に住む20代~30代の女性」など、ターゲットを広く設定してしまっているケースです。一括りに20代~30代の女性といっても、結婚はしているのか、専業主婦か共働きか、子どもはいるのか、何が趣味なのか、といった具合に属性によってライフスタイルや嗜好は大きく異なるはずです。

最低限、「居住地」「性年代」「ライフスタイル」「趣味」「興味関心」などの項目は決めておいた方が良いでしょう。

ここで重要になるのが、ペルソナの「感性」と「タッチポイント」を考えておくということです。感性とは言い換えるならば「何に心惹かれるか(何を良いと感じるか)」です。面白さなのか、役に立つ情報なのかなど、ここをしっかりと設定しておくことで、どんなコンテンツが“刺さる“のかという動画制作の指針にすることができます。

タッチポイントとは、ターゲットがどのタイミングでTikTokを閲覧するのかという接触機会を考えておくということです。仕事や家事のスキマ時間に視聴するのか、就寝前や休日のプライベート時間に視聴するのかによっても求めている情報は異なるはずです。

まとめるとアカウントの初期設計とは、「どんな人にコンテンツを見てもらい(=ターゲット設定)、どうなってほしいのか(=目的設定)」を考えることだと言えます。

ここがしっかりと固まれば、そのためにどんな動画コンテンツを発信していくべきなのかが考えられるようになるはずです。

動画のつくり方

短尺で伝わるよう、TikTokのコンテンツは動画のつくり方が非常に重要になります。TikTokで伸びやすいコンテンツには特徴があるため、正しいノウハウを知っておきましょう。

ノウハウをお伝えする前に、まずはTikTokユーザーの視聴行動を理解しておく必要があります。

TikTokユーザーはおすすめ動画を縦にスワイプしていきながら、気になる動画を視聴していきます。

つまりTikTokのコンテンツでまず第一に重要なのは「スワイプの手を止めさせる」ということです。

ユーザーのスワイプのリズムは2秒未満だといわれています。つまり最初の2秒の離脱を防ぐことが重要なポイントです。

またそれ以降も2秒ごとのカットの切り替えや動きをつけることで視聴者を飽きさせることなく、視聴維持率を伸ばすことができます。

そして動画には必ず音楽を入れることも大切です。コンテンツに合った音楽や流行りの音楽が伸びやすいと言われています。

音無しで視聴するユーザーがいることも忘れてはいけません。セリフ入りの場合、テロップは必ず入れるようにしましょう。

TikTokユーザーは動画視聴のストレスを嫌います。少しでもわかりにくい、見にくいところがあれば、動画はスワイプされ離脱されてしまうでしょう。

そのためテロップの位置を固定にすることや、読みにくい文字数にしない、見えにくい色使いをしないといった工夫もポイントです。

数値の検証

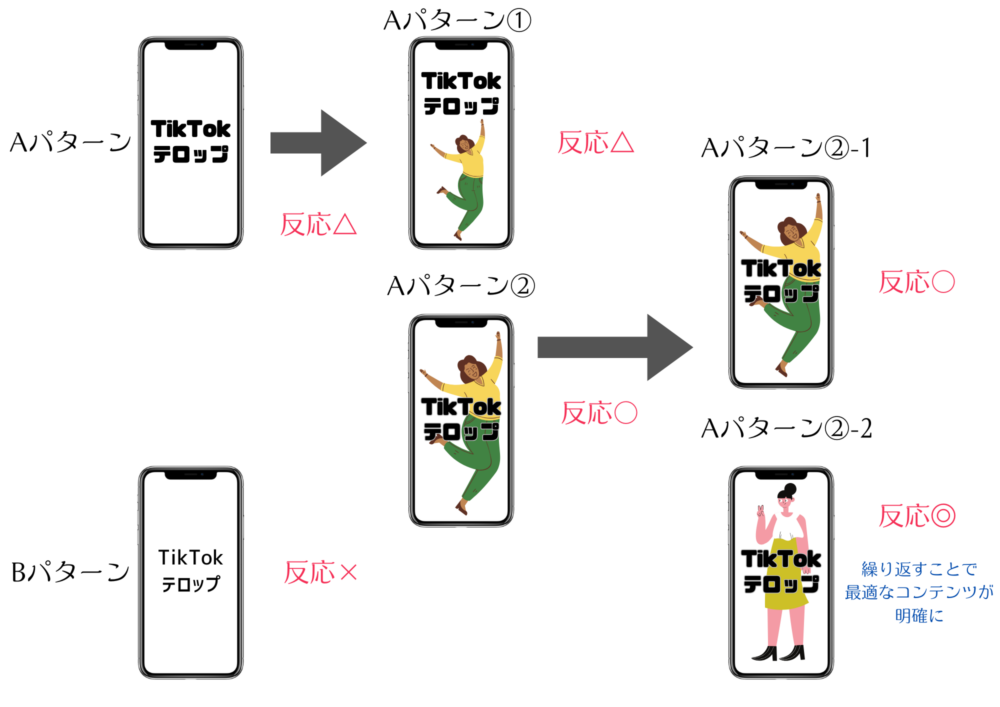

TikTokを運用するにあたり、欠かすことができないのが数値の検証です。

投稿しっぱなしにしたり、数値が良かった・悪かったしか見ていなかったりするのは良くありません。

大事なのは、そのコンテンツが「なぜ伸びたのか」を数値から分析することです。

コンテンツのテーマや編集方法など、伸びる投稿にどんな共通点があるのか分析することでより良質なコンテンツの作成ができるようになります。

分析にあたりおすすめなのが「A/Bテスト」です。A/Bテストとは、Webマーケティングの施策を最適化するためにおこなうテストのことで、特定の要素のみを変更したAパターンとBパターンを用意し、成果を比較することで効果的なパターンを発見する方法です。

これを繰り返しおこない、色々な要素をテストすることで、最適なパターンを見つけていくことが可能です。

どのようなパターンが効果的か仮説を立て、実行し、検証して新たな仮説を立てていく。これが「PDCAサイクル」と呼ばれる効果的な運用方法になります。

一覧へ戻る

一覧へ戻る